近年来,我国不孕不育人口数不断增长,体外受精-胚胎移植(IVF-ET)成为治疗不孕症的重要手段。如何提高IVF-ET妊娠率一直是生殖医学领域研究的热点,然而影响妊娠结局的因素很多,并且这些因素之间相互作用,预测价值尚存在诸多争议。本研究回顾性分析本中心594例鲜胚移植胚胎 着床率为100%或者0%IVF-ET患者临床资料,旨在尽可能排除混杂因素的影响,探讨影响IVF-ET临床妊娠结局的因素及可能作用机理,为进一步改善IVF-ET结局提供依据。

(图片来源www.pexels.com)

患者基本情况分析

594例患者被纳入研究:

年龄20~45岁,平均(31.84±3.88)岁

不孕年限0.5~18年,平均(4.15±2.97)年

原发不孕325例,占54.71%;继发不孕269例,占45.29%;

平均体质指数(22.86±3.35)kg/m2

平均基础FSH(7.03±2.32)IU/L

HCG日子宫内膜厚度(9.47±1.52)mm

E2(3719.70± 1976.79)pg/ml

LH(2.26±1.64)IU/L

P(0.96±0.37)ng/ml

平均获卵数(9.09±4.00)枚

第3天可移植胚胎数(5.80±3.17)枚

优质胚胎数(3.94±2.77)枚

Gn天数(10.32±1.76)d

Gn总量(31.05±9.93)支

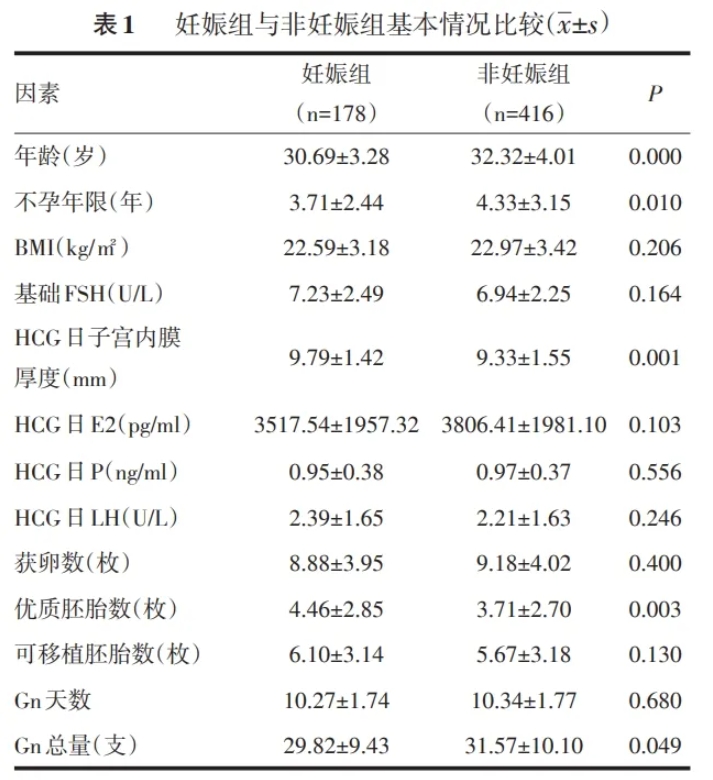

不同临床妊娠结局的单因素分析

经单因素分析显示妊娠组与未妊娠组间年龄、不孕年限、HCG日子宫内膜厚度、Gn总量、优质胚胎数差异均有统计学意义(P<0.05),且妊娠组年龄偏小、不孕年限偏短、HCG日子宫内膜厚度偏厚、Gn总量偏少、优质胚胎数偏多。

而BMI、基础FSH、HCG日E2、HCG日P、HCG日LH、Gn天数、获卵数、可移植胚胎数在两组间差异均无统计学意义(P>0.05)。

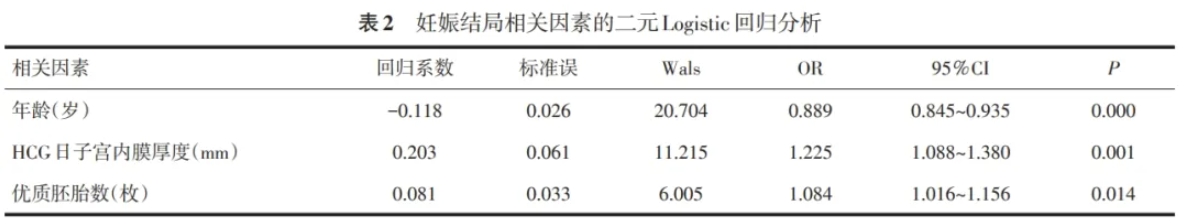

不同临床妊娠结局的二元Logistic回归分析

将以上单因素分析中具有统计学差异的变量,即年龄、不孕年限、HCG日子宫内膜厚度、Gn总量、优质胚胎数进行二元Logistic回归分析,发现年龄、HCG日子宫内膜厚度、优质胚胎数是临床妊娠结局的独立影响因素(P<0.05)。

其中年龄(OR=0.889)是妊娠率降低的因素,HCG日子宫内膜厚度(OR=1.225)及优质胚胎数(OR=1.084)是妊娠率提高的因素。

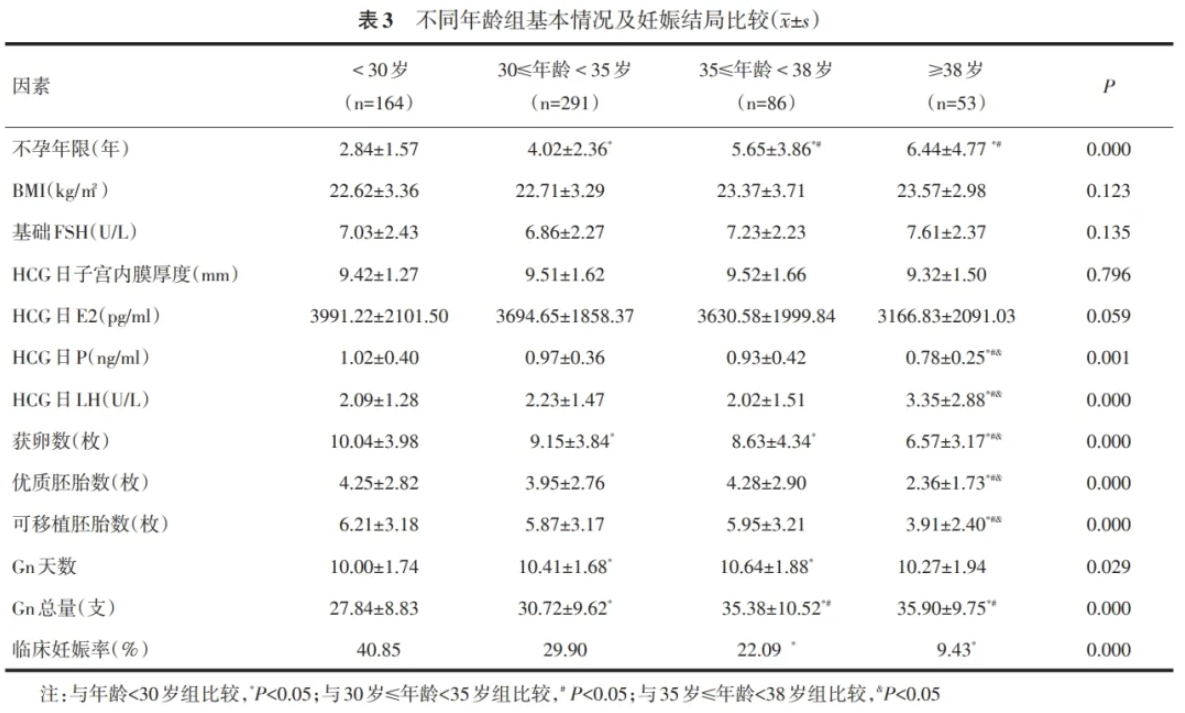

不同年龄组临床参数比较

经单因素方差分析,不同年龄组的BMI、基础FSH、HCG日子宫内膜厚度、HCG日E2差异均无统计学意义(P>0.05)。

HCG日P、可移植胚胎数、优质胚胎数在年龄≥38岁组显著低于其余各组,且差异均有统计学意义(P<0.05)。

不孕年限、Gn总量在35≤年龄<38岁组和年龄≥38岁组间差异无统计学意义,但其余各组间比较差异均有统计学意义(P<0.05),且随年龄增大有增高趋势。

获卵数在30岁≤年龄<35岁组和35岁≤年龄<38岁组间差异无统计学意义,但其余各组间比较差异均有统计学意义(P<0.05),且随年龄增大有减少趋势。

年龄<30岁、30岁≤年龄<35岁、35岁≤年龄<38岁 、年龄≥38岁者临床妊娠率分别为40.85%、29.90%、22.09%、9.43%,差异有统计学意义(P< 0.001)。

不同HCG日子宫内膜厚度组间临床参数比较

经单因素方差分析,不同HCG日子宫内膜厚度组间年龄、不孕年限、体质指数、基础FSH、HCG日E2、HCG日LH、HCG日P、获卵数、可移植胚胎数、优质胚胎数、Gn总量差异均无统计学意义(P>0.05)。

内膜厚度<8mm、8mm≤内膜厚度<10mm、10mm≤内膜厚度<12mm、内膜厚≥12mm各组临床妊娠率分别为10.94%(7/64)、28.66%(90/314)、38.29%(67/ 175)、34.15%(14/41),差异有统计学意义(P< 0.05),内膜厚度<8mm组临床妊娠率显著低于其余各组,且差异均有统计学意义(P<0.05)。

总结

综上所述,年龄及优质胚胎数、HCG日子宫内 膜厚度为临床妊娠结局的独立影响因素。年龄≥38岁患者临床妊娠率显著降低。HCG日子宫内膜厚度≥8mm有助于提高临床妊娠率。

因此,对有明确IVF指征的患者应尽早行IVF-ET治疗,从而尽可能获得较多优质胚胎,减少年龄对妊娠结局的影响。同时根据子宫内膜情况决定是否移植,从而提高胚胎着床率。IVF-ET过程涉及因素较多,各因素间交互作用及其作用机制尚有待于更多的大型多中心临床随机对照试验以进一步研究和探索。